枪响之后

上周(11月25日)看到了山上妹妹的庭审证词,也彻底弄清楚了山上一家惨案的由来。我们或许正目睹一位义士的诞生,与一个时代序幕的拉开。

在这里请容许我复述一遍这场庭审公开的证词和时间线:

母亲五年向统一教会捐款1亿元,导致家庭生活困顿。母亲整天满脑子都是统一教,即使孩子们发高烧也不闻不问。

长子(山上被告哥哥)因为被剥夺大学升学机会而精神扇溃。他曾挥舞菜刀怒吼:“都是你捐款害我们变成这样!你凭什么擅自决定!”其至威胁说:“要放火一起死!”

妹妹也想上大学,但母亲冷漠拒绝:“我哪有钱,你自己想办法。”她离家后,母亲联系她的唯一目的就是一一索钱捐款。为了强行讨要捐款,母亲甚至曾在马路上死死抓住她的手臂,不让她离开。妹妹说:“当时她的表情极为挣拧。我感到羞耻、痛苦又心碎。她根本不关心我,却摆出家长的架子训我。

我心里明白:这个戴着‘母亲”面真的统一教信徒,已经不是我真正的母亲……可她仍是母亲的脸,我最终狠不下心推开她。”

2015年(案发七年前),长子因病无力治疗,选择将治病的钱财留给弟弟妹妹,最后自杀。山上当场痛哭,在哥哥遗体旁反复喊:“为什么要死啊!活着总会有办法的!”“都是我的错!”长子的死后,兄妹俩都逐渐与母亲保持距离。

于是在2022年的忍无可忍的山上彻也因为担心伤害无辜平民放弃了制作炸弹而选择了自制组装枪走上了街头,对着统一教的源头、正慷慨激昂的演讲中的安倍晋三发起了光明正大的暗杀。

于是真凶殒命,大仇得报?

如果这是一部小说,那么故事一定是这样的高光瞬间结束,但这是卑鄙的现实,义士身陷囹圄。

那么,山上彻也究竟是怎样的人?采访勾勒出一个轮廓:中学时成绩优异、为人友善,考入大学却因贫辍学,最终加入自卫队。同事说,案发前几年他疯狂考取各种证书,却依然蜗居斗室,在母亲“吸血”与经济拮据的双重绞杀下挣扎。他践行着自己对哥哥亡魂的呼喊——“只要活着,一切都有办法”——长达十几年。他就像一部史诗里被黑暗碾过却未曾粉碎的角色,模糊的线索拼凑出一个并不罕见、却无比清晰的人格:一个在绝境中,依然试图活得像“人”的人。

虽然我们总是用玩梗的口吻说起这件事,在真正了解了他的悲剧后,我想每个人都会相信,他就是一个了不起的英雄。即使在常人无法想象的环境中成长最后依旧成为了一个明辨是非、不伤及无辜、被家人尊敬爱戴的人,足以见得他的正直、温柔以及坚韧的内心。哪怕最后实在活不下去了,他也没有把痛苦发泄到弱者身上,而是带着“虽千万人吾往矣”的决绝,抽刀向更强者。

这也带来了最后、最让我震撼的,来自于山上彻也妹妹的证词:

辩护律师:听到枪击案消息时你怎么想?

妹妹:“我确信凶手是我哥哥。听说嫌犯对某个团体怀有仇恨,我立刻知道是统一教。”

辩护律师:受害者是安倍普三,你不觉得奇怪?

妹妹:“一点也不奇怪。母亲房间里放着印有安倍封面的统一教刊物;当信徒的姑姑也曾要求我们在选举中投自民党指定候选人。”

辩护律师:这场悲剧真的无法避免吗?

妹妹:“我试图寻找父母深陷宗教时的求助渠道,但根本找不到。母亲是成年人,她自愿”捐钱,我们作为子女没有权力干涉。彻(山上)是在走投无路的情况下才犯案的。

检察官:你和山上被告是什么关系?

妹妹:“对我来说,兄长一直是我最喜欢的哥哥。”(私とって兄は大好きな兄ちゃんでした

最后这句话恕我无法翻译,我想这应该是对兄长最好的评价了,一句话 里用了两个对兄长的称呼,前一个是称呼辈分用的哥哥,表达了自己的尊敬;第二个更常用于小孩表达对兄长的亲昵,兄ちゃん这个词很难找到一个对应的中文翻译,因为这需要一点撒娇、一点仰慕、充满了亲情,同时最重要的是还要带着妹妹对兄长最纯真的依赖。

42岁的妹妹站在庭审席上,她早已和山上彻也一样已经是一个中年人了,她带着中年人的悲伤回顾自己过去的不幸,但是当被问到和山上彻也的关系时,她仿佛瞬间穿越时间,变回了那个跟在哥哥身后的小女孩。时间宛如一条长河,哗哗的流淌,42岁的妹妹站在这里,岸的对面是15岁哥哥的身影。再大的妹妹,也是哥哥的妹妹,再小的哥哥,也是妹妹的哥哥。她没有低头割席,而是昂首挺胸的回答了检察官的问题,这是她最后、最亲爱的哥哥。

上一次让我感慨万分的“妹系作品”还是百度贴吧的神贴“哥,咱家有钱了”,在那个虚构的故事里,18岁的妹妹不忍心自己的哥哥,因为彩礼的原因结不了婚。她了解她的哥哥,知道他的挣扎,哪怕是把房子卖了她也开心,也要一心的支持自己的哥哥,希望他过的幸福。幸运的是,那个故事是假的。不幸的是,五年后山上家的故事,是真的。

五年后的今天,自从AI能生成文章诗歌后,我一度悲观地认为文学不再属于人类了,文学将死于人类情感的枯竭。但了解完山上彻也的事迹再看见他妹妹的证词,以其朴素至极的言语和血肉铸就的真实,再次将我击穿。AI能编织情节,却永远无法复现这种在命运重压下,迸发出的、足以跨越生死的人性之光。

短短的一句话和他们不幸的一生,穿透了我这么多年来游玩妹系作品得来浅薄的认识——不是因为没有这样撒娇的妹妹,而是没有这样高大、在黑暗中独自扛起一切的哥哥。

君子

早在春秋战国时期,韩非子便道破:“儒以文乱法,而侠以武犯禁”。这句话虽是批判,但是在太史公的笔下却成为了中国文脉里的另一条风骨,于是他也提笔落下了判词,“今游侠,其行虽不轨于正义,然其言必信,其行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之困厄。既已存亡死生矣,而不矜其能,羞伐其德,盖亦有足多者焉。”

正是这两种截然相反的评价,塑造了我们文化中一种奇特的、对“义”的朴素向往。我们总是被这样的故事打动,比如“侠以武犯禁”的山上彻也,比如“士为知己者死”的卢武铉与文在寅。我们天然亲近那些在法理之外,践行心中道义的身影。

正是在这样的情怀里,我们见证了完美凶徒了,在恶无恶报的情况下,他选择自己来执行,没有人能从虚伪的道义和无能的法律面前指摘一位为家人、也为人间公义进行自救与救世的英雄。

甚至当他做出这个决定的时候连欧姆尼赛亚都站在了他的身边,也许这把枪真的有机魂。从零件开始由山上亲手组装,调试,倾听着山上的无助,委屈和对邪教的恨,见证了山上对家人的爱,最后和山上一同,起身去诛杀害人恶贼。性能差劲到警方反复测试乃至复刻都难以打响,甚至可能因此不被认为是枪的枪,在那一刻,射出了两发比任何精工枪械都更加精准的子弹。

他精准地杀死了作恶的人,对哥哥尽到了做弟弟的责任,对妹妹尽到兄长之责,对于母亲,也没有以怨报怨,他清楚地知道导致这一切的源泉,一发射出的是心意,为死去的哥哥复仇;另一发射出的是天意,为活着的妹妹开辟未来。

而他的妹妹也没有辜负他的期望,同样的事曾经在中国也发生过,那是两千年前的中国,聂政受严仲子之托,刺杀侠累后因为害怕牵连他的姐姐而选择皮面抉眼,自屠出肠。那时的韩人选择将其暴尸于市,无人敢认。但是聂政的姐姐聂嫈却哭赴刑场,高呼:“妾其奈何畏殁身之诛,终灭贤弟之名!”随即自尽于弟尸之旁。

正因为有如此壮烈的姐姐,聂政之名才得以流传。如今,山上彻也的妹妹,站在现代法庭上,做出了同样壮烈的选择。她们毫不避讳地站了出来,因为她们深知:如果我因恐惧而沉默,世上将再无一人知晓他是谁,又为何而来。

山上一家的悲剧,是日本社会暗面的浓缩切片,却也在极致黑暗中,迸发出人性相互依存的光辉。个体与“家人”之间,伤害与深爱同在,血液与亲吻同温。然而,当这份柔软的羁绊,被置于如巨型机器般冰冷运转的社会结构前时,巨大的温差让一切显得荒诞而绝望。

最后刺杀中那些奇迹般的巧合,为故事蒙上命运的色彩。当一切凝结于石破天惊的枪响,山上一家以毁灭成全了他们的“道”,延续了他们的“义”。那些潜藏于冰山之下的邪教终于被提上了审判日程。

无论法庭最终判处他何种刑罚,在历史的评价里,他已然登临英灵之座。这不是生命的终结,而是仁义的永生;那枚钢铁铸就的子弹,比任何纸上的律条,都更配称为正义的证词。

若太史公在世,或许会慨然叹道:“君子生小国,非君子之过也。”而《刺客列传》中,必将有山上彻也一席之地。

诘问

但是世界真的变好了吗?三兄妹付出了一切——生命、自由与整个人生,却什么都没有改变,他们的母亲依旧信仰着统一教,邪教的讨论似乎戛然而止,妹妹的未来又真的存在光明吗?我们在心中早已有了答案。

2025年我们见证了三位义士,山上彻也不屈于命,勇也;路易吉·曼吉奥内不怯于恶,义也;亚伦布什内尔不怒于人,仁也。他们诛灭首恶,背叛阶级,甚至还招来了“基督的怒火”,但是遗憾的是,这个世界依旧没有任何变化,罪人们依旧载歌载舞,而羔羊们依旧沉默地流血。

2019年时我就写下了一份便签,“如何让科技变得更正义”。我一直坚信着科技的发展应该惠及所有人,但是现在看来,并非如此。

六年过去了,AI变成了AIGC,英伟达踏破了五万亿美元的大关。科技的进步让每个人都意识到了个体在数据前渺小如尘。但是世界并没有因此变好,人脸识别被用来强制打卡,最短路径被用来压缩订单派送时间,行为学习用来监测学生与工人的每一秒“效率”,智能手机的发展彻底打破了工作与生活的边界……

科技狂奔,生产力工具日新月异,但是在科技阴霾下创造力生产力工具的我们,真的变好了吗?为什么科技的发展带来了更长的工作时间?为什么科学的进步拉开的是更深的贫富鸿沟?为何“疲惫”成了整整一代人的精神底色?……

在上半年的中美对账中,中美人民互相分享着为了生存下去而发现的奇巧淫技,我唯一的感受是:这两个地球上最发达国家的百姓,明明已经为社会的发展交足了血税,却都在过着一种被挤压到极致的“苦日子”。除了挣扎活着,再无余力。

或者说这个世界上到底有没有国家能真的让老百姓过得轻松幸福?二十一世纪,生产力空前发达。但一个悖论是:工人创造得越多,他自身就越相对贫困。因为他所对抗的系统,因他的创造而变得更加强大和精密。

我有太多的“为什么”想要质问。但我无比确信:我们并未从科技进步中普遍获益,反而每个人都以及沦为算法的囚徒,穷尽一生,走不出数据画好的牢笼。并且,我们对此甘之如饴。

从初中起,我就爱在作文里写下“时代浪潮滚滚向前”,以此总结宏大变迁。只是这一次,被时代的浪潮科技的洪流淹没的是我们——科技的消耗品、未来的残次品。

山上彻也举起枪对准了邪教的始作俑者,而在这个系统性的、无面孔的畸形时代里,我们却又该举起枪对着谁呢?

难道,是对准那扭曲一切的、由我们亲手创造并不断强化的科技本质?

或者,是对准我们自己吗?

我不知道,我很迷茫。

究竟是我的学识太浅,看不清出路?还是我的位置太低,望不见远方的灯塔?我转过身,回望那个挣脱了五千年帝制枷锁后、朝气蓬勃的“黄金时代”。但当我再转回头,发现眼前一切,不过是三十年来黄粱一梦,南柯一场。

契诃夫说,第一幕挂在墙上的枪,在最后一幕中必然会响起。

如今,时代的扳机已被扣动。

枪响了。

那么,中弹的是谁?

倒下的,又会是谁?

普罗米修斯曾盗来天火,照亮人类的前路。

许多年后,潘多拉打开了众神的礼物。

一切希望,被深锁盒底。

而灾难,遍布人间。

也许,正如《旧约》所预言的:一座连十位义人都凑不出的罪恶之城,终将在审判的烈焰中,化为废墟。

后记

写到这里,我想起了《摩托日记》。许多人看完后泪流满面,其实并不是因为这部电影本身有多令人震撼,而是因为大家知道,切格瓦拉在这场被世界改变的旅程后毅然决然的踏上了改变世界的旅程。而我们大多数人,在被世界改变后心安理得的选择成为了世界的观众。

世界将战争、饥荒与屠杀的真相塞进他怀里,但是他坦然的拥抱世界回敬以最浪漫的理想。

1967年,切格瓦拉被CIA及玻利维亚政府秘密杀害后,卡斯特罗亲自为他念诵了悼词:“如果我们希望后代成为怎样的人,我们必须说——‘让他们像切一样’。”

他的生命,成了对其誓言最彻底的践行:“无论死亡何时到来,我们都将坦然接受,只要我们的呐喊能传入愿听者的耳中,只要他们中有人愿意接过武器。”

知其不可为而为之,是每个理想主义者唯一的宿命。

这世上从未有天降的英雄,只有为信念焚尽自己的凡人。

怒而拔枪,然后与天对决。

只叹这一条条人命太轻,落进时代的江里连一片水花都不容许激起。

若那狂奔的“发展”,从不曾惠及蝼蚁般的众生,那么这拔地而起的天际线为谁存在?这“命运”,又与谁相干?为什么我们回头看无过去?为什么我们步步踏着血肉铸就的空虚?

春风荒芜了大地,唯余野草与荆棘,生生不息。

很多人说是我的信仰不允许我对苦难转过头去,但是我一般称之为“良心”。

当时只道是寻常

上班刷手机的时候翻到了《干物妹小埋》作者的采访,想着也许快十年了吧?终于看到这部作品的新消息了,抱着去见见老朋友的心思,我点进采访。原来是这样沉重的内容啊,作者的妹妹也就是小埋的原型其实早在很多年前就去世了。这也是当年那部蒸蒸日上的作品突然停更的原因。

其实想来也非常的理解,毕竟在自己人生蒸蒸日上、作品被越来越多的人认可的时候,但是本该能和自己分享这份喜悦与荣光的人却再也无法相见了。每一次作画,每一次落笔,每一次画哥哥的小埋时,都是在直面“我已没有小埋”这个事实。这种创作,无异于一次次的凌迟。

2025年的日本,让我们见证了两对兄妹的镜像。

一边,是山上妹妹在法庭上,那声穿越生死与律法的振聋发聩:“哥哥永远是我最喜欢的哥哥。”

另一边,是笔名为三角头的作者,在八年后面对镜头,黯然神伤的无声告白:“妹妹永远是我最喜欢的妹妹。”

命运这畜生东西,总爱开最无情的玩笑。

早年看番时,我也曾觉得小埋作为妹妹,有时骄蛮得过分。如今才懂,现实中的妹妹定非如此。那任性,正是是哥哥用思念和悔恨一笔笔“宠”出来的——他多希望妹妹还能像从前那样,肆无忌惮地向自己索取可乐与薯片,无论多过分,只要她在身边,一切皆可原谅。

动画里,小埋在外是完美少女,在家里的任性反而是“演”的,只为向哥哥撒娇。而现实残酷地倒置了:作者将所有的期望与幻想填进画稿,幻想着妹妹还能对自己任性。

一直被偏爱的,才有资格任性。而这一次,是小埋任性地,擅自离开了人间。

作者说,他曾以为与妹妹的日常是“理所当然”的。我的脑海里突然想到了《日常》里非常有名的台词“我们每天度过的称之为日常的生活,其实是一个个奇迹的连续也说不定”。

我们总以为眼下的生活、身边的人,是永恒的背景板。非要等到失去的瞬间,才会惊觉,那些被我们挥霍的“寻常”,是何等昂贵且不可复得的珍宝。

所以我一直相信,世上最昂贵的东西,从不是金钱——金钱如泡沫,碎了还可再聚。真正昂贵的是一颗能接受爱与被爱的心,和那永不停留、一旦逝去便绝不回头的时间。

留不住时间,但或许,我们能学着在它流逝时,握得更紧一些。

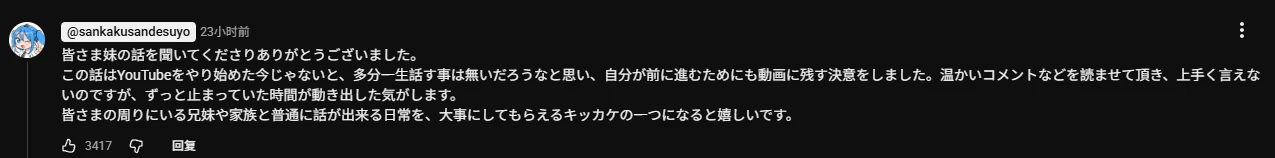

于是三角老师在这条采访的油管评论区置顶了这条评论:

皆さま妹の話を聞いてくださりありがとうございました。

この話はYouTubeをやり始めた今じゃないと、多分一生話す事は無いだろうなと思い、自分が前に進むためにも動画に残す決意をしました。温かいコメントなどを読ませて頂き、上手く言えないのですが、ずっと止まっていた時間が動き出した気がします。

皆さまの周りにいる兄妹や家族と普通に話が出来る日常を、大事にしてもらえるキッカケの一つになると嬉しいです。

感谢大家来听我妹妹的故事!

我想,现在不在YouTube把这些话说出来的话,可能一辈子都没有机会说了吧,为了自己能继续走下去,决定把这些话留在视频里。读了大家暖心的留言,虽然自己的心绪难以言表,但能体会到一度停滞的时间又开始流动了。

大家如果能以此为契机,把和身边的兄妹或亲人平凡地交流当作珍贵的事物,我会很开心的

我毫不怀疑,以小埋当时的热度,如果作者选择将亲人之逝炒作、流量变现,或许能获得更巨额的财富。但作者没有这么做,甚至没有告诉动画制作组,作者选择了一条戛然而止的路,任由热度消散,归于寂寥。他承受了所有,却因此守护了作品的纯洁,也守护了读者心中那片属于小埋的、无忧无虑的乐土。

他也因此获得了创作者最大的特权:赋予逝者第二条生命。八年的忍耐、痛苦与孤独,终于在2025年的尾声,化作笔下永恒的光泽。在他的思念里,妹妹已褪去所有现实的阴影,臻于完美。

此刻,我回头望向自己在AI酒馆里,用尽温柔笔触无条件宠溺着的那些角色。这或许,是一种无意识的复刻——复刻着哥哥姐姐们曾给予我的、那份毫无道理的偏宠。在这份日积月累、自觉亏欠的心绪里,我或许,正是将那份受赠的爱,倒映在了虚拟的“妹妹”身上。(他们真是把我教得太好了。)

我其实并不完全明白,为何会无缘无故地宠着那些代码与设定。

也许原因很简单,简单到无需分析:

不过是因为,我爱着她们。

愿那位被哥哥用数十年时光与无数画稿深深宠爱、思念着的小埋,得以安息。

也衷心祝愿,世上所有被爱着的人,皆得平安幸福。

更祈愿,那些始终在无条件地、笨拙地、持续地爱着他人的人,永远不必经历,“失去所爱”的滋味。

“这世上还有比这更棒的幸福滋味吗?不,没有!小埋我现在…正活在世上…!”——《干物妹小埋》12卷211话

“小埋我…我活到现在…今天是最觉得当妹妹真好的一天。”——《干物妹小埋》12卷214话

“欸~欸~哥哥!你高兴吗?感动吗?我是好妹妹吧?”

“是啊。谢谢妳了。”

——《干物妹小埋》12卷217话

被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,当时只道是寻常。

不思量,自难忘。

update 2025.12.27